「ミニチュアダックスフンド うれしょん」と検索してたどり着いた方の多くは、愛犬が嬉しさのあまりおしっこを漏らしてしまう場面に戸惑い、不安を感じているのではないでしょうか。特にミニチュアダックスフンドは感情表現が豊かで人懐っこいため、うれしょんが起きやすい傾向にあります。

この記事では、子犬・成犬で違いはある?という疑問から、成長で自然になくなるのかどうか、さらにオス・メスでうれしょんの頻度は違う?といった性別による差にも触れていきます。あわせて、うれしょんが多い性格の特徴とや、犬の体質と関係あるのか?といった個体差についても詳しく解説します。

また、うれしょんが続く期間の平均を知っておくことは、飼い主としての心構えにもつながります。改善を目指す方には、直し方、簡単なしつけ、叱るべき?褒めるべき?といった接し方の工夫も大切です。

大切なのは、うれしょんを“問題行動”.と決めつけず、犬の気持ちに寄り添いながら正しく理解し、前向きに対処していくことです。愛犬と飼い主が安心して暮らせる毎日を目指して、ぜひ最後までご覧ください。

🔸 オス・メスや性格・体質によるうれしょんの傾向

🔸 うれしょんが続く期間と自然に治る可能性

🔸 効果的なしつけ法や日常ケア、獣医師の対策方法

ミニチュアダックスフンド うれしょんの原因とは

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

🔸 成長で自然になくなる?

🔸 オス・メスでうれしょんの頻度は違う?

🔸 うれしょんが多い性格の特徴とは?

🔸 犬の体質と関係ある?

🔸 続く期間の平均は?

原因と子犬・成犬で違いはある?

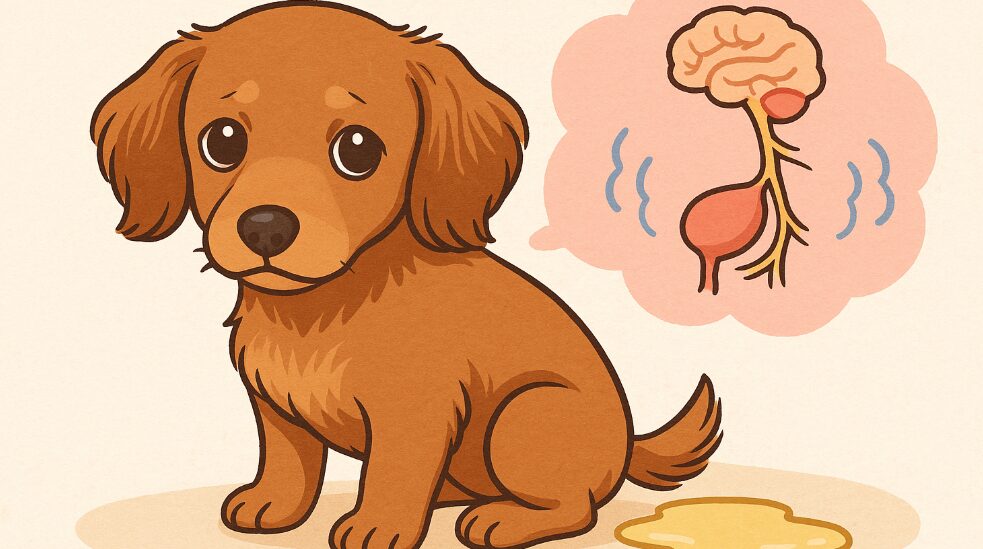

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんの原因は、犬の年齢によって大きく異なります。年齢ごとの特徴を正しく理解することが、適切な対処につながります。

子犬の場合、主な原因は「身体の未発達」です。感情が高ぶったときに排尿を我慢できずに漏らしてしまうのは、膀胱や排尿を制御する神経系の機能が十分に発達していないためです。また、子犬は感情表現も未熟で、些細な刺激にも反応しやすいため、うれしょんが起こりやすくなります。

一方、成犬になると、うれしょんの背景には精神的な要因が強く関わってきます。たとえば、飼い主への強い依存や服従心、不安定な心理状態、過去のトラウマなどが引き金になることがあります。これは「感情の抑えがきかない」ことよりも、心理的なプレッシャーや習慣が問題になっているのです。

このように、子犬と成犬では原因が根本的に異なるため、年齢に応じた理解と対応が必要です。

成長で自然になくなる?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

子犬期に見られるうれしょんは、ほとんどの場合、成長とともに自然と落ち着いていきます。飼い主が大きく心配する必要はないケースも多いです。

うれしょんが起こるのは、排尿をコントロールする身体機能が未熟なためであり、成長に伴って膀胱の筋力や神経系の働きが発達してくると、徐々に改善されていきます。平均的には、生後6か月から1歳半ほどでおさまる犬が多く見られます。

ただし、すべての犬が自然に治るとは限りません。特に成犬になってもうれしょんが続いている場合は、生活習慣や接し方に問題がある可能性も考えられます。過度なスキンシップや興奮させる対応が続くと、行動が定着してしまうことがあるため注意が必要です。

また、頻度が高かったり急に再発したりする場合は、泌尿器系の病気が隠れている可能性もあるため、症状が続くようであれば獣医師の診断を受けることをおすすめします。

オス・メスでうれしょんの頻度は違う?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんに関して、オスとメスで大きく頻度が異なるわけではありません。ただし、それぞれの性別が持つ傾向や体の構造の違いから、少なからず差が出ることもあります。

まず、うれしょんの頻度に影響するのは、性格や育てられ方などの個体差が大きいため、一概に「オスだから多い」「メスだから少ない」とは言い切れません。ただし、メス犬のほうが泌尿器系の構造上、膀胱炎などのトラブルを抱えやすく、結果としてうれしょんに見える症状が出やすいということはあります。このため、飼い主は、ただのうれしょんだと決めつけず、頻度や状態をよく観察することが重要です。

一方、オス犬は縄張り意識やマーキング行動が強い傾向があり、それらの行動と混同されやすいこともあります。また、オス犬は飼い主への依存心や服従心を強く持つタイプが多い場合、うれしょんのような服従行動を示すことも少なくありません。

加えて、去勢・避妊の有無によっても行動に差が出るケースがあります。去勢・避妊をしていない犬は、性ホルモンの影響により、感情の波が大きくなることがあり、これがうれしょんの引き金になることもあります。

このように、オス・メスのどちらが頻度が高いとは一概には言えませんが、性別による傾向や身体構造、ホルモンの影響などを総合的に理解することが、適切な対応につながります。

うれしょんが多い性格の特徴とは?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんをしやすい犬には、共通する性格的な傾向があります。代表的なのは「興奮しやすい」「依存心が強い」「臆病で繊細」といったタイプです。

例えば、飼い主が帰宅したときに大喜びして飛びついたり、来客に対して異常にテンションが上がったりする犬は、うれしょんをする可能性が高くなります。感情のコントロールが苦手なため、嬉しさが高まりすぎて排尿してしまうのです。特に子犬はまだ感情の抑制が未熟なので、この傾向が強く表れます。

また、飼い主への依存が強い犬も注意が必要です。飼い主の姿が見えなくなると不安になったり、過剰に甘えたりするようなタイプは、帰宅時の感動が大きすぎて、無意識におしっこを漏らしてしまうことがあります。これは、飼い主に対する強い服従心や愛着の現れとも言えるでしょう。

さらに、臆病でストレスを感じやすい犬も、うれしょんをしやすい傾向にあります。緊張や不安が強まると、それがきっかけで排尿してしまう場合があるのです。嬉しさだけでなく、ちょっとした驚きやプレッシャーでも排泄が起こるケースもあります。

このように、うれしょんの背景には犬の性格が大きく影響しています。興奮しやすく、繊細で、愛情深い性格の犬ほど、うれしょんをする可能性が高くなるのです。

犬の体質と関係ある?

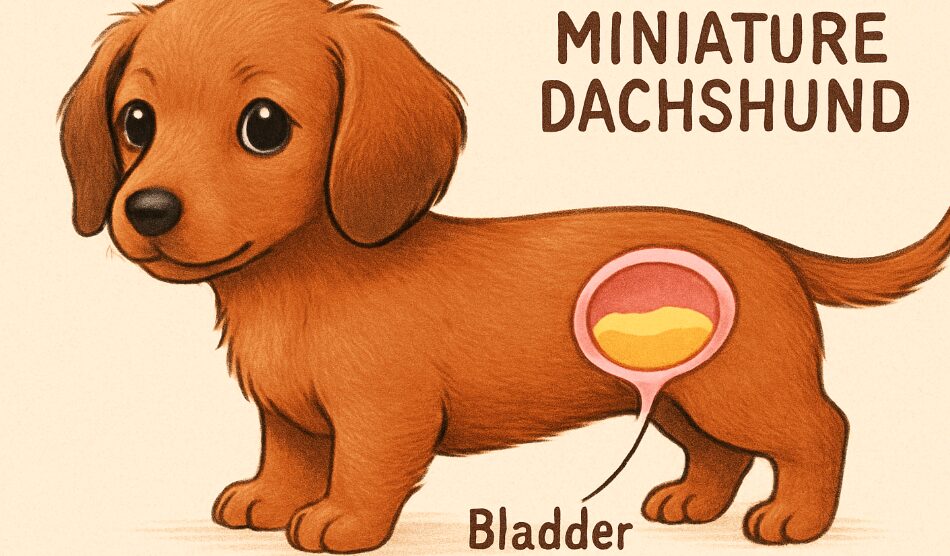

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんは、犬の体質とも一定の関係があると考えられています。特に、膀胱の筋力や排尿をコントロールする神経の発達具合などが大きく影響することがあります。

子犬のうちは、まだ膀胱括約筋と呼ばれるおしっこを溜めておく筋肉が未発達なため、強い感情の波が来ると尿が漏れやすくなります。これに加えて、脳と膀胱をつなぐ神経のコントロールも不十分なことが多く、嬉しさや驚きといった刺激が直接排尿につながってしまうのです。

また、体が小さい小型犬は膀胱そのものが小さく、尿を貯めておける量も少ないため、ちょっとした刺激でも尿漏れが起きやすい傾向にあります。ミニチュアダックスフンドのように人との接触が多く、感情表現が豊かな犬種では、体質と性格の両面からうれしょんが起こりやすくなるといえます。

一方で、泌尿器にトラブルがある場合、飼い主がうれしょんだと思っていたら実は膀胱炎や神経異常だったというケースもあります。このような場合は、単なる体質の問題とはいえず、病気の可能性があるため注意が必要です。もし急に頻繁な尿漏れが見られたり、排尿の様子に異常があると感じた場合は、早めに獣医師に相談するのが安全です。

このように、うれしょんには性格だけでなく、体の構造や発達具合といった体質的な要素も関係しています。心と体の両面から原因を見極めることが大切です。

続く期間の平均は?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんが続く期間には個体差がありますが、一般的には子犬の成長とともに徐々に減っていくのが自然な経過とされています。平均すると、生後6か月から1歳半くらいまでには自然と落ち着いてくることが多いです。

この期間に多いうれしょんは、排尿をコントロールする筋肉や神経がまだ未熟なことが主な原因です。また、感情のコントロールが未発達なため、嬉しさや緊張といった刺激に過剰に反応してしまう傾向もあります。そのため、成長に伴って筋力がつき、精神的にも落ち着いてくると、うれしょんは自然と減少していきます。

ただし、1歳を過ぎても頻繁にうれしょんを繰り返す場合には、環境や接し方に改善の余地があるかもしれません。例えば、飼い主の帰宅時に毎回過剰に喜ばせていると、興奮のパターンが習慣化してしまい、うれしょんも定着してしまうことがあります。

また、去勢や避妊の有無、他の犬や人との関わり方、家庭内のストレスの有無なども、継続期間に影響を与える可能性があります。これらの要因が複雑に絡むため、「〇ヶ月で必ずおさまる」とは断言できません。

なお、成犬になってからうれしょんが始まった場合や、以前より頻度が増した場合には、泌尿器の疾患など別の問題が隠れている可能性もあるため、状況をよく観察し、必要に応じて動物病院で相談することが大切です。

うれしょんが自然とおさまるまでの期間は個体差がありますが、正しい対応と温かい見守りがあれば、多くの犬は次第にうれしょんをしなくなっていきます。

ミニチュアダックスフンド うれしょんの対策法

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

🔸 叱るべき?褒めるべき?

🔸 うれしょんを防ぐためにできること

🔸 獣医師がすすめるうれしょん対策とは?

🔸 飼い主ができる日常ケアとは?

直し方:簡単なしつけ法

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんを改善するためには、興奮のコントロールと環境づくりがポイントになります。しつけというと「命令」や「厳しさ」を想像するかもしれませんが、うれしょんの場合は正反対で、冷静さと一貫性が求められます。

まず大切なのは、うれしょんが起こる「場面」を知ることです。多くの場合、飼い主が帰宅したときや来客があったときなど、犬が興奮するシーンで起こります。そこでのしつけの基本は、犬を興奮させない接し方を意識することです。例えば、家に帰ってきたらすぐに犬を構うのではなく、犬が落ち着くまで無視をしてから優しく声をかけるようにします。これにより、「興奮してもうれしいことは起こらない」と犬が学習していきます。

次に実践したいのが、コマンドトレーニングです。「おすわり」「まて」などの基本的な指示を日常的に行うことで、興奮しやすい場面でも一時的に注意をそらすことができ、結果としてうれしょんの予防につながります。コマンドに従えたらご褒美を与え、ポジティブな学習を積み重ねていきましょう。

ただし、すぐに効果が出るとは限りません。うれしょんは感情と深く結びついた行動なので、短期間で直そうとするのではなく、時間をかけて少しずつ頻度を減らしていくような気持ちで取り組むことが大切です。

また、日常的にトイレの環境を整えておくことも見落としがちですが効果的です。外出から帰った際、犬が膀胱に尿を溜めている状態だと、少しの刺激でも排尿につながりやすくなります。留守番中でも排泄できる環境を整えることで、無理な我慢を避け、うれしょんのリスクを減らすことができます。

叱るべき?褒めるべき?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんに対して叱るのは逆効果であり、行動の改善にはつながりません。なぜなら、うれしょんは犬が無意識にしてしまう行動だからです。犬自身が「おしっこをしてしまった」と自覚していない以上、叱っても理由を理解できず、不安や恐怖を感じさせてしまうだけになります。

むしろ、叱られることで犬はさらに緊張や不安を抱きやすくなり、結果として服従的なうれしょんを助長してしまう可能性があります。例えば、飼い主が大声で「だめ!」と叱った場合、その声の大きさやトーンに驚いて、次の機会にもまたおしっこを漏らしてしまうという悪循環に陥ることがあります。

一方で、「うれしょんをしなかった」ことを褒めることも、タイミングによっては注意が必要です。あまりにも大げさに褒めてしまうと、犬が再び興奮し、次の瞬間に排尿してしまうこともあるからです。ですので、うれしょんを回避できたときは、静かに頭をなでる程度にとどめておき、徐々に落ち着いた反応を引き出すようにしましょう。

重要なのは、飼い主の「リアクションの出し方」です。過剰な反応を避け、淡々と接することが犬の情緒を安定させ、うれしょんの改善につながります。特に、掃除中に犬の目を見ながら「どうしてこんなことをしたの」と話しかけるのも避けるべきです。それも犬にとっては“構ってもらえた”と感じてしまう原因になるからです。

最も効果的なのは、冷静に対応し、犬が落ち着いたときだけやさしく褒めるというメリハリのある接し方です。しつけにおいて叱る・褒めるの使い分けは大切ですが、うれしょんの場合は「叱らず、過度に褒めず、落ち着かせる」が基本方針となります。

うれしょんを防ぐためにできること

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんを防ぐには、犬が興奮しすぎないような環境と接し方を整えることが最も重要です。特にミニチュアダックスフンドのように感受性が強く、人との距離が近い犬種は、日常のちょっとした変化でも感情が大きく動きやすいため、飼い主の接し方が大きく影響します。

具体的には、日常的に「静かなスキンシップ」を心がけることから始めましょう。犬を撫でるときに興奮させるような高い声や急な動作は避け、穏やかなトーンで声をかけることが効果的です。また、犬と接触する前には一呼吸おいて、相手の様子を観察してから手を差し出すようにしましょう。これは、犬にとって予測しやすい安心感を生むためです。

他にも、「来客時の対応」を工夫することでうれしょんの頻度を減らせることがあります。知らない人が来るとテンションが上がってしまう犬には、来客の前にクレートやサークルで待機させ、落ち着いてから挨拶をさせるようにする方法があります。犬が慣れない環境で急に興奮するのを防ぐことができます。

さらに、普段からの運動や遊びによってエネルギーを発散させておくことも重要です。運動不足でストレスがたまると、些細な刺激にも敏感になり、興奮しやすくなってしまいます。散歩の質を高めたり、頭を使う知育玩具などを活用することで、心身のバランスを整えることが可能です。

ただし、過度に興奮させるような遊び方には注意が必要です。ボールを何度も投げて追いかけさせるなど、テンションを上げる遊びを繰り返すと、落ち着く力が養われず、うれしょんの原因になることもあります。遊びの終わりには必ず「おすわり」や「まて」で落ち着く時間を設けましょう。

うれしょんを防ぐためには、犬の性格や行動パターンをよく観察し、少しずつ改善していくことが求められます。すぐに完璧な結果を求めるのではなく、小さな変化を積み重ねていくことが最も現実的で効果的な方法です。

獣医師がすすめるうれしょん対策とは?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

うれしょんの対策として、獣医師がよくすすめるのは「犬を落ち着かせる習慣づけ」と「医療的なチェック」の2つです。うれしょんはしつけで完全にコントロールできるものではなく、犬の精神状態や身体的な未成熟さに起因することが多いため、行動面と健康面の両方からアプローチすることが重要になります。

まず行動面では、犬を過剰に興奮させないようにすることが基本です。例えば、飼い主が帰宅したときにテンション高く声をかけたり撫でたりすると、犬の感情が爆発してうれしょんにつながることがあります。獣医師は「帰宅時はすぐにかまわず、犬が落ち着くまで距離を保ちましょう」とアドバイスすることが多いです。また、犬に「おすわり」や「待て」といった基本指示を習慣づけることで、興奮のピークを避ける助けになります。こうした行動トレーニングは、うれしょんを起こしやすいタイミングで犬の注意を別の方向に向ける効果も期待できます。

次に健康面の対策ですが、特に成犬になってからうれしょんが急に増えた場合は、膀胱炎や泌尿器系の病気が関係している可能性があります。このようなケースでは、まず動物病院で尿検査や血液検査を受けることが勧められます。犬自身は痛みや違和感を訴えられないため、飼い主が「いつもと違う」と感じたときには、医療的なサポートを求めることが早期発見・早期対応につながります。

このように、獣医師がすすめる対策は「しつけだけでなく、健康管理の視点も取り入れること」がポイントになります。飼い主ができる対応には限界があるため、プロの意見を取り入れながら無理のない範囲で犬と向き合う姿勢が、長期的な改善に結びつきやすいのです。

飼い主ができる日常ケアとは?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

日常的なうれしょん対策として飼い主が取り入れやすいのは、「興奮させない接し方」と「生活環境の見直し」です。これらは特別な知識や道具がなくてもすぐに始められるため、毎日犬と接する中で無理なく習慣にすることができます。

まず、最も大切なのは犬を落ち着かせるように接することです。たとえば、飼い主が外出から戻ったとき、つい「ただいま!」と高い声で犬の名前を呼んでしまうことがありますが、これがうれしょんの引き金になりやすい行動です。犬が喜んで駆け寄ってきても、まずは無視をして落ち着くまで待つようにしましょう。犬が静かになってから名前を呼び、穏やかに接することで、「落ち着いているときにかまってもらえる」という学習につながります。

また、来客時や外出時にも工夫が必要です。来客があると犬が興奮しやすいため、クレートに入れておく、リードを付けておくなど、物理的な距離を保つことでうれしょんを予防できます。来客にも協力をお願いし、犬が落ち着くまで声をかけたり触ったりしないようにしてもらうとよいでしょう。

さらに、生活環境を見直すことも効果的です。留守番中にトイレを我慢してしまうと、帰宅時に興奮と同時に排尿してしまうケースがよくあります。そのため、犬が自分のペースで排泄できるよう、トイレの場所や使いやすさを見直すことも忘れてはいけません。

注意点としては、うれしょんをしてしまったときに叱ることは絶対に避けるということです。うれしょんは無意識の行動であるため、叱っても犬には理由がわかりません。むしろ不安やストレスを与えてしまい、問題が悪化するリスクがあります。

このように、飼い主ができる日常ケアは、犬との接し方を丁寧に見直し、環境を整えてあげることにあります。小さな工夫の積み重ねが、うれしょんを減らしていく大きな一歩となるでしょう。

ミニチュアダックスフンド うれしょんの基本と対策まとめ

🔸 子犬のうれしょんは身体の未発達が主な原因

🔸 成犬のうれしょんは精神的な不安や依存が関係する

🔸 年齢によりうれしょんの原因が異なるため対処法も変えるべき

🔸 多くの子犬は成長とともにうれしょんが自然に減少する

🔸 うれしょんの改善には飼い主の接し方が大きく影響する

🔸 メス犬は膀胱炎などの影響で症状が出やすい場合がある

🔸 オス犬はマーキングや服従心からうれしょんしやすい傾向がある

🔸 興奮しやすい性格の犬はうれしょんが起こりやすい

🔸 小型犬は体の構造上、尿漏れが起きやすい体質を持つ

🔸 1歳半頃までに落ち着くケースが多いが個体差も大きい

🔸 来客や帰宅時の対応次第でうれしょんを防ぐことができる

🔸 「おすわり」「まて」などのコマンドは興奮の抑制に効果的

🔸 叱るのは逆効果であり、落ち着いたときに静かに褒めるべき

🔸 医療的な原因が隠れていることもあるため注意が必要

🔸 飼い主が日常的に興奮を避ける環境を整えることが重要