ミニチュアダックスのような小型犬が高齢になったとき、避けて通れない悩みの一つが全身麻酔に関する判断です。「ミニチュア ダックス 高齢 全身 麻酔」と検索されている方の多くは、手術を受けさせるべきか、あるいは見送るべきかという難しい選択に直面しているのではないでしょうか。

本記事では、全身麻酔のリスクや副作用、そして実際の全身麻酔 死亡率に関する情報を整理し、高齢犬でも麻酔をかけるべきかどうかの判断材料を提供します。「全身麻酔 何歳まで」「手術 何歳まで」「全身麻酔 何回まで」といった疑問を持つ方や、「老麻酔をするのは副作用がある?」という不安を抱える方にも、できる限り明確な指針をお伝えできるよう構成しています。

また、全身麻酔 歯石取りをはじめとした軽度な処置から、腫瘍摘出などの重い判断を伴う治療に関しても触れ、「手術 後悔」や「腫瘍 手術 しない」という選択肢についても慎重に解説していきます。

この先、愛犬にとって何が最善なのかを見極める手助けとなるような情報をもとに具体的にご紹介します。

■ 年齢だけでなく健康状態が麻酔の可否を左右すること

■ 手術や処置における全身麻酔の副作用や回数の目安

■ 手術をするかしないかの判断基準や後悔しないための考え方

ミニチュアダックス高齢全身麻酔のリスクとは

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

■ 全身麻酔 リスクと高齢犬の関係

■ 全身麻酔 何歳まで可能なのか?

■ 全身麻酔をするのは副作用がある?

■ 全身麻酔 何回までかけられる?

■ 全身麻酔 歯石取りでの注意点

全身麻酔 死亡率はどれくらい?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

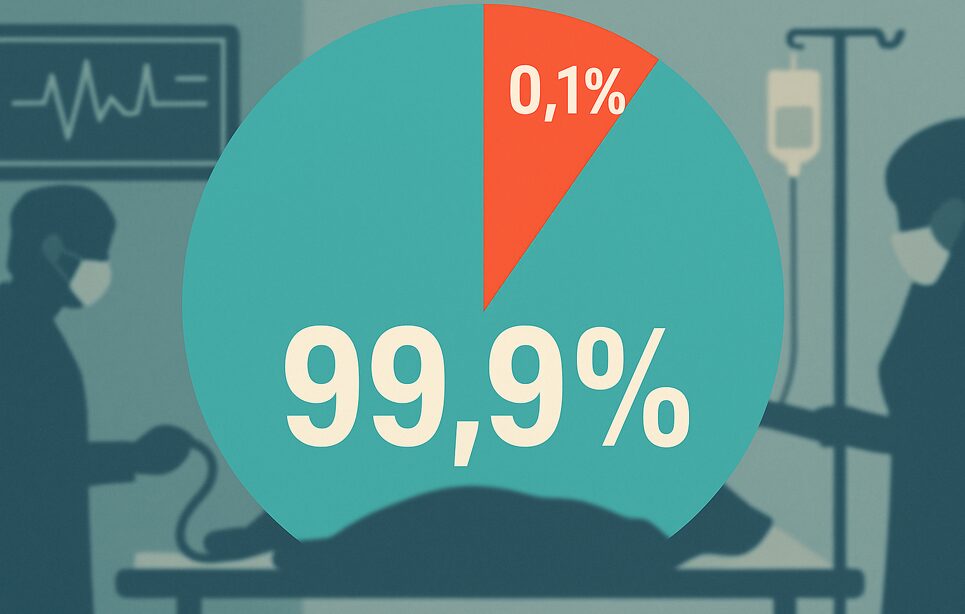

犬に対して行われる全身麻酔の死亡率は、おおよそ0.05〜0.1%と報告されています。これは、1000頭から2000頭に1頭の割合で麻酔が原因と考えられる死亡が発生するという統計です。数字だけを見ると非常に低い確率に思えるかもしれませんが、飼い主にとってはたった1回の手術でも大きな決断となるため、安心とは言い切れません。

この死亡率の幅にはいくつかの理由があります。たとえば、麻酔を行う動物病院の規模や設備、スタッフの麻酔管理技術の差などが挙げられます。大学病院や二次診療施設では、重症患者の対応も多く、麻酔リスクの高い症例が集まりやすいため、相対的に死亡率が高めに出る傾向があります。一方で、比較的健康な犬が対象となる一次診療施設では、より低い数字になることもあります。

さらに、死亡率には犬自身の体調や年齢、持病の有無も深く関係しています。麻酔前検査で異常がないと判断された犬と、持病を抱えながら麻酔に臨む犬では、当然ながらリスクの度合いが異なります。たとえば、心臓や腎臓に問題がある場合、麻酔薬の代謝が遅れたり、麻酔中の生体反応に異常が出る可能性があるため、リスクは高まります。

このように、全身麻酔による死亡リスクは確かに存在しますが、適切な術前検査と管理体制が整っていれば、そのリスクを大幅に下げることが可能です。重要なのは、手術の必要性や麻酔のメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、獣医師と十分に話し合い、納得して進めることです。

全身麻酔 リスクと高齢犬の関係

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

高齢犬に全身麻酔をかける際には、年齢だけではなく全身状態や持病の有無を慎重に評価する必要があります。確かに年齢を重ねることで、心臓、肝臓、腎臓などの臓器機能が低下しやすくなります。そのため、若い犬に比べて麻酔の副作用が出やすく、麻酔中や術後に体調を崩すリスクは高くなる傾向があります。

ただし、高齢という理由だけで麻酔を避けるべきとは限りません。むしろ重要なのは、犬の「現在の健康状態」を正確に把握することです。例えば、15歳であっても心臓や腎臓、呼吸器系に異常が見られない場合は、麻酔のリスクはそれほど高くないと判断されることがあります。逆に、まだ10歳程度であっても複数の持病がある犬は、麻酔のリスクが高くなる可能性があります。

また、高齢犬は体力の回復力が落ちているため、麻酔そのものよりも「麻酔後の回復」に時間がかかるケースが多いのも事実です。手術後の傷の治癒が遅れたり、術後の免疫力低下によって別の病気を併発することもあります。このような状況では、手術後のケア体制や、入院日数についてもあらかじめ獣医師と相談しておくことが大切です。

いずれにしても、麻酔の判断は「高齢かどうか」ではなく、「麻酔に耐えうる体力と臓器機能があるかどうか」によって決めるべきです。術前の血液検査、レントゲン検査、心電図などをしっかり行い、その子にとって最も安全な治療方針を選びましょう。

全身麻酔 何歳まで可能なのか?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

全身麻酔が何歳まで可能かという質問は多くの飼い主にとって関心の高いテーマですが、明確に「この年齢までなら安全」と断言できる基準は存在しません。なぜなら、麻酔の可否は年齢そのものではなく、犬の全身状態によって決まるからです。

例えば、16歳でも血液検査や心臓の機能が安定していて体調も良好であれば、全身麻酔下での手術が問題なく行われるケースは少なくありません。実際に、歯周病や腫瘍の摘出といった必要性の高い処置が、高齢犬に麻酔をかけて成功している事例は多く報告されています。一方で、10歳前後でも腎不全や重度の心臓疾患がある犬は、麻酔を避ける判断がされることもあります。

ここで重要なのは、年齢はあくまで「リスク要因のひとつ」に過ぎないという点です。年齢によって体の機能が衰えるのは自然なことですが、それがすぐに麻酔の適応外となるわけではありません。術前検査で現在の健康状態を細かくチェックし、体調を把握したうえで、麻酔の種類や投与量を調整することで、高齢犬でも比較的安全に麻酔をかけることが可能になります。

また、年齢によって無理な治療を避けるべき場合もあります。たとえば、長時間の手術や負担の大きい処置が必要な場合は、麻酔時間を短縮したり、治療そのものを代替手段で行う選択も検討されます。

こうして考えると、「何歳まで麻酔できるか?」という疑問に対しては、「健康状態次第であり、一律では判断できない」という答えになります。飼い主としては、まずは獣医師と相談しながら、今の愛犬にとって何が最善かを一緒に考えていくことが大切です。

全身麻酔をするのは副作用がある?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

全身麻酔を行う際には、多少なりとも副作用が生じるリスクがあるという点は理解しておく必要があります。特に高齢犬や基礎疾患を抱えている犬にとっては、麻酔による副作用が健康に与える影響が大きくなる可能性があります。

まず、一般的な副作用としては、吐き気や下痢、元気の消失、麻酔からの覚醒遅延などが報告されています。また、麻酔中に呼吸が抑制されたり、血圧が下がるといった生理的変化も起こり得ます。これらは、麻酔薬が脳や循環器系に作用することに起因します。特に心臓や腎臓、肝臓に持病がある犬では、麻酔薬の代謝が遅れることで副作用が長引くことがあります。

ただし、麻酔の管理が適切に行われていれば、これらの副作用は最小限に抑えることが可能です。近年では、安全性の高い麻酔薬の使用や、生体モニタリング装置の進化により、麻酔中の犬の状態をリアルタイムで監視できるようになりました。これにより、問題があれば即座に対応できる体制が整えられています。

例えば、麻酔中は心電図や血圧、酸素飽和度、体温などをチェックし続けることで、異常の兆候を早期に発見できます。また、麻酔導入や覚醒時にも鎮痛薬や点滴を併用することで、犬の負担を軽減する工夫がされています。

このように、全身麻酔には副作用の可能性があるものの、それらはしっかりとした事前準備とモニタリング体制によって、十分にリスクを管理できます。飼い主としては、必要以上に恐れるのではなく、信頼できる動物病院で適切な説明とサポートを受けることが重要です。

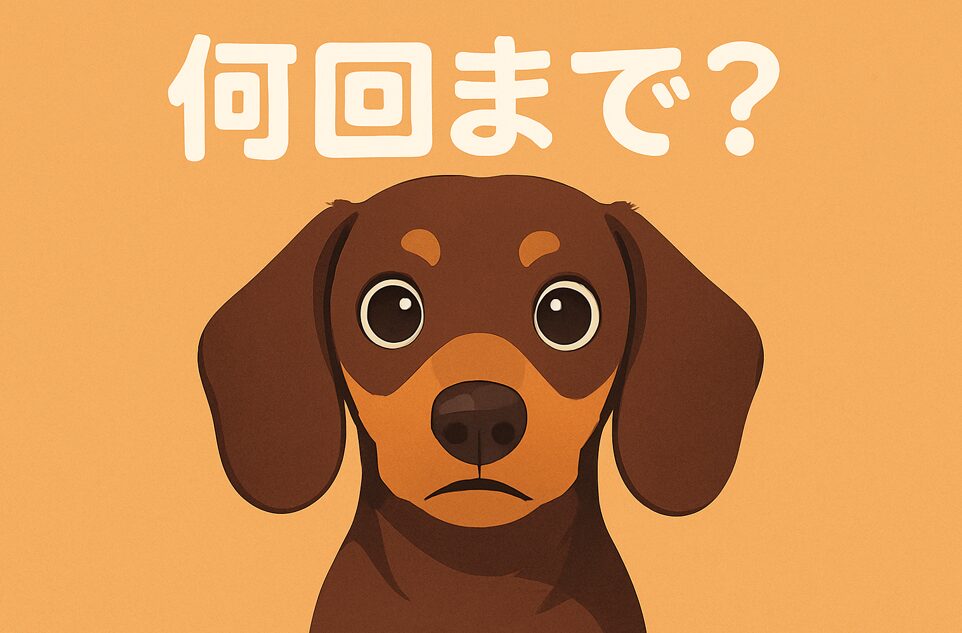

全身麻酔 何回までかけられる?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

全身麻酔に「回数制限」が明確に存在するわけではありません。しかし、体にかかる負担を考慮すれば、何度も麻酔を繰り返すことが望ましいとは言い切れません。そのため、麻酔を何回までかけられるかという質問に対しては、犬の体調や年齢、麻酔間隔、使用目的などを総合的に判断する必要があります。

例えば、健康な若い犬であれば、避妊・去勢手術や歯科処置などで2〜3回程度麻酔を受けても問題が起きることは少ないとされています。一方で、高齢犬や持病のある犬に複数回麻酔をかける場合は、毎回のリスクを慎重に評価しなければなりません。特に間を空けずに連続して麻酔処置が必要になるような場合は、臓器への蓄積的な負荷が大きくなることがあります。

こうした点を踏まえて、多くの動物病院では「必要な処置を1回の麻酔でまとめて行う」という方針をとることがあります。たとえば、歯石除去と皮膚腫瘍の切除などを同時に実施するケースです。これにより、麻酔回数を減らし、犬の体への負担を抑える工夫ができます。

また、1回ごとの麻酔でも、術前検査を徹底してリスクを最小限に抑えることが重要です。血液検査やレントゲン、心臓エコーなどを通じて、臓器機能が麻酔に耐えられるかを評価することで、繰り返しの麻酔にも対応しやすくなります。

つまり、全身麻酔は何回までと一概には言えませんが、犬の健康状態を常に見極めながら、安全に実施できる範囲であれば複数回行うことも可能です。ただし、リスクと効果を天秤にかけ、無理のないスケジュールと処置内容を計画することが大切です。

全身麻酔 歯石取りでの注意点

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

歯石取りに全身麻酔が必要というのは、初めて耳にする方も多いかもしれません。人間では麻酔なしで歯のクリーニングが行えますが、犬の場合はそうはいきません。動物は口を開けたまま静かにしていることができないため、安全かつ正確に歯石を除去するには全身麻酔が不可欠です。

ここでの注意点として最も重要なのは、歯石取りといっても単なる見た目のケアではなく、医療行為としての処置であるという認識を持つことです。実際の治療では、超音波スケーラーで歯石を取り除くだけでなく、歯周ポケットの洗浄、場合によっては抜歯も含まれるため、麻酔時間が長くなることもあります。

また、高齢犬や歯周病が進行している犬の場合、治療中に思わぬトラブルが発生する可能性もあります。そのため、歯石取りの前には必ず術前検査を行い、麻酔に耐えられる体調かどうかを確認する必要があります。特に腎臓や心臓、肝臓に持病がある犬は注意が必要です。

さらに、歯石取り後には一時的に食欲が落ちたり、麻酔の影響で元気がなくなることもあります。これは通常、1〜2日で回復することが多いですが、長引くようであれば動物病院に相談が必要です。また、歯科処置によって歯が抜けると、噛み方や食事のスタイルが変わることがあるため、食事内容の見直しも検討しましょう。

なお、一部の施設では無麻酔での歯石除去を提供しているところもありますが、これは見た目をきれいにするだけで、歯周ポケットの内部まで清掃できるわけではありません。むしろ、犬にとってストレスや痛みを伴う可能性も高く、当てにならない選択肢だといえます。

歯石取りを全身麻酔下で行うことにはリスクもありますが、口腔内の健康を保つためには避けて通れない治療です。正しい知識と準備をもって、安全な処置を受けられるようにしましょう。

ミニチュアダックス高齢全身麻酔で手術を決断する前に

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

■ 手術 後悔しないための判断基準

■ 腫瘍 手術 しない選択肢とは

■ 高齢犬が手術後に回復するまでの注意点

■ ミニチュアダックス高齢犬のセカンドオピニオン活用

手術 何歳までならできるのか?

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

犬の手術において「何歳までなら可能か」という問いに対しては、単純に年齢だけで判断するのは適切ではありません。高齢であることは確かにリスク要因のひとつではありますが、最も重要なのは個体ごとの体調や疾患の有無、術前検査の結果です。

例えば、16歳という年齢であっても、心臓・腎臓・肝臓の機能が安定し、麻酔に耐えうる全身状態が確認できれば、手術が安全に行えるケースは珍しくありません。一方で、10歳であっても慢性疾患を複数抱えていたり、麻酔下での体への耐性が不安視される場合には、手術を見送る判断がされることもあります。つまり、年齢というのは一つの目安にはなるものの、あくまで全体的な健康状態の評価と総合的に判断する必要があります。

また、病院によっては年齢だけを理由に麻酔や手術を断るケースもあるようですが、それだけで諦める必要はありません。セカンドオピニオンを求めることで、より詳しい検査と見解を得ることができ、実際には安全に処置できることもあります。多くの動物病院では、年齢を重ねた犬に対しても個別に丁寧な麻酔計画を立てて対応しています。

このように考えると、「何歳までなら手術ができるのか」という問いには明確な答えは存在せず、犬の年齢、体力、病状、麻酔の管理体制などを総合的に検討して判断することが重要です。飼い主としては、安易に「もう高齢だから無理だろう」と決めつけず、まずは検査を受け、信頼できる獣医師の意見を聞くことが第一歩となります。

手術 後悔しないための判断基準

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

愛犬に手術が必要とされたとき、「本当に受けさせるべきか」「後悔しないだろうか」と悩む飼い主は少なくありません。特に高齢や持病を抱える犬にとって、手術の判断は非常に難しい決断になります。そこで重要になるのが、手術を行うかどうかを決める際の“判断基準”を事前に明確にしておくことです。

まず確認すべきなのは、手術によってどのような改善が期待できるのかという点です。たとえば、腫瘍の切除によって痛みがなくなり、QOL(生活の質)が向上する場合や、歯科処置によって感染のリスクが軽減される場合などは、手術のメリットが非常に大きいといえます。一方で、回復の見込みが少ない状態で体への大きな負担がかかる処置を行う場合、必ずしもベストな選択とは限りません。

また、麻酔のリスクも忘れてはならないポイントです。術前の検査で内臓機能や心臓の状態に問題がなければ、麻酔による大きなリスクは回避できる可能性がありますが、それでもゼロにはなりません。そのため、麻酔の安全性だけでなく、術後の回復期間や通院の必要性、自宅でのケアの負担なども含めて、総合的に考える必要があります。

さらに、感情面や経済面も含めて考えるべきです。感情的に「何もしないで後悔したくない」という思いから無理な手術を選んでしまうと、結果的に犬に苦痛を与えてしまうこともあります。だからこそ、メリットとデメリットを冷静に比較し、愛犬の立場に立って最適な選択肢を選ぶことが大切です。

獣医師からの説明をしっかり受け、分からない点があれば質問を重ね、納得した上で決断を下しましょう。こうした準備ができていれば、たとえ思い通りの結果にならなかったとしても「やれることはやった」と自分を責めずに済み、後悔の少ない選択ができるはずです。

腫瘍 手術 しない選択肢とは

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

腫瘍が見つかったとき、多くの飼い主は「すぐに手術しなければ」と考えがちです。しかし、犬の年齢や腫瘍の性質、健康状態によっては、手術を選ばないという判断も一つの正しい選択肢となり得ます。特に高齢犬においては、「無理に手術を行わない」という方針が、愛犬の穏やかな生活を守るために最適な場合もあるのです。

たとえば、腫瘍が背中や尻尾、皮膚の表面など、生活に大きな支障がない部位にできていて、痛みや出血がないような場合、すぐに切除する必要はないことがあります。また、細胞診や生検によって腫瘍が良性であると確認されている場合も、経過観察という形で様子を見る選択ができます。こうした場合は、手術によるストレスや麻酔のリスクを避けることができ、日常生活への影響も最小限に抑えられます。

一方で、腫瘍が喉や口の中、肛門周辺など、放置することで痛みや食事・排泄に支障をきたす部位にある場合は、手術の必要性が高まります。このような場合でも、愛犬の体調が悪く手術に耐えられないと判断されれば、対症療法や緩和ケアを選ぶという方向もあります。

緩和ケアとは、痛みや不快感を取り除くことに重点を置いた治療方針で、腫瘍そのものの除去ではなく、犬が苦しまずに日常を過ごせることを目的としています。具体的には、痛み止めや抗生物質の投与、場合によっては腫瘍の一部を小さく削るといった処置が行われます。

このように、「腫瘍があるから手術」という一辺倒の考え方ではなく、犬の生活の質や麻酔のリスク、今後のケア体制などを総合的に考慮した上で、手術をしないという選択肢も積極的に検討すべきです。大切なのは、手術の有無ではなく、その子にとってどの選択が最も幸せな結果につながるかを見極めることだと言えるでしょう。

高齢犬が手術後に回復するまでの注意点

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

高齢犬が手術を受けた後の回復には、若い犬と比べてより多くの配慮が必要になります。手術そのものが成功しても、術後の過ごし方によって回復スピードや合併症のリスクが大きく変わってくるからです。

まず最初に意識すべき点は、「体力の低下による回復の遅れ」です。高齢犬は代謝や免疫力が落ちているため、傷の治りが遅く、感染リスクも上がります。このため、術後はなるべく安静に過ごさせるとともに、衛生管理に細心の注意を払うことが求められます。たとえば、傷口を舐めないようにエリザベスカラーをつけたり、清潔な寝床を用意するなど、日常のちょっとした工夫が回復を左右します。

また、食事面でも注意が必要です。術後は食欲が一時的に落ちることがありますが、無理に食べさせるのではなく、消化しやすく栄養価の高い食事を少しずつ与えるのが基本です。必要に応じて、獣医師に相談のうえで栄養補助食品を取り入れるのも良いでしょう。特に内臓の負担を減らすために、低脂肪・高タンパクの食事を意識することが推奨されます。

さらに、手術後は運動量のコントロールも重要です。すぐに通常の散歩や遊びに戻るのではなく、術後の経過に応じて徐々に活動範囲を広げていく必要があります。過度な運動は傷の開きや再発の原因にもなりかねないため、獣医師から指示された通りの期間は制限を守ることが大切です。

加えて、術後の定期的な診察も欠かせません。見た目に異常がなくても、内部で炎症や感染が起きている可能性はゼロではありません。そのため、予定された再診には必ず連れて行き、獣医師にしっかり診てもらうことが安心につながります。

このように、高齢犬の術後ケアには時間と手間がかかりますが、それだけに慎重な対応が回復のカギとなります。無理をさせず、日々の観察とサポートを丁寧に行うことで、健康な日常に戻る手助けができるのです。

ミニチュアダックス高齢犬のセカンドオピニオン活用

DaxLife・イメージ

DaxLife・イメージ

ミニチュアダックスのような小型犬は年齢を重ねても元気なことが多い一方で、特有の病気や体の構造的な弱点を抱えているケースもあります。特に高齢になってからの病気や手術の判断は、慎重にならざるを得ません。このとき、有効な選択肢のひとつが「セカンドオピニオンの活用」です。

セカンドオピニオンとは、現在診てもらっている獣医師とは別の獣医師の意見を聞くことで、より多角的な判断を得る方法です。ミニチュアダックスの場合、椎間板ヘルニアや脂肪腫など、年齢とともに外科的な治療が必要になることがあります。しかし「高齢だから麻酔は無理」と早々に断られてしまうケースも少なくありません。

実際には、年齢だけを理由に治療の選択肢を狭めてしまうのは適切ではない場合もあります。体力や臓器機能が十分であれば、高齢でも麻酔に耐えられる可能性があるため、別の病院で検査を受け直すことで手術が可能になるケースもあります。また、現在の治療方針に対する疑問や不安がある場合も、第三者の意見を聞くことで納得感のある判断ができるようになります。

セカンドオピニオンを受ける際には、事前にこれまでの検査結果や治療履歴を整理し、新しい病院に伝えることが大切です。その上で、今後の治療方針や予後、費用面などについて率直に質問することをおすすめします。診断や治療方針に差がある場合でも、どちらかが間違っているというわけではなく、アプローチの違いによって選択肢が広がるという視点を持つことが重要です。

このように、セカンドオピニオンは高齢犬に対して“よりよい選択”をするための一つの手段です。ミニチュアダックスのように個体差のある犬種では、柔軟な判断が求められるため、状況によっては複数の意見を取り入れる姿勢が、愛犬の将来を大きく左右することにつながります。飼い主自身が納得し、安心して治療に向き合えるためにも、セカンドオピニオンの活用は積極的に検討してみるべきでしょう。

ミニチュアダックス 高齢 全身麻酔の注意点と判断材料まとめ

-

全身麻酔の死亡率はおおよそ0.05〜0.1%である

-

麻酔リスクは病院の設備や管理体制によって左右される

-

高齢犬は臓器機能の低下により麻酔リスクが高まりやすい

-

年齢だけで麻酔の可否を決めるべきではない

-

高齢犬でも体調が良好であれば麻酔は可能な場合がある

-

術前検査で健康状態を正確に把握することが重要

-

麻酔後は回復に時間がかかるため術後ケアが重要になる

-

全身麻酔には呼吸抑制や血圧低下などの副作用がある

-

麻酔管理が適切であれば副作用のリスクは大幅に軽減できる

-

回数に制限はないが頻繁な麻酔は体に負担がかかる

-

必要な処置は可能な限り1回の麻酔でまとめるのが望ましい

-

歯石取りも全身麻酔が必要な医療行為である

-

無麻酔での歯石除去はリスクが高く治療効果が限定的

-

手術を受けるかどうかはQOLの改善が見込めるかで判断する

-

セカンドオピニオンを活用して治療の選択肢を広げることができる